何为书法中的“匠气”?为何文人墨客厌恶“匠气”?

匠气名词解释

所谓匠气,简单的来讲,是指一件工艺品经过工匠精雕细啄后所展现出来的视觉感受。其中有几个地方值得我们推敲思考。

(百度百科解释为:“匠气是针对某种制作上的一种感观效果的描述,即工匠们对工艺器具及楼宇建筑上进行的雕凿、堆砌,所显示出来的感观效果”,意思相近)

一是“精雕细啄”,它意味着刻意地、别出心裁地雕琢,而不是自然地、漫不经心地雕琢,工匠内心中带有强烈的主观目的,理解这一点至关重要。

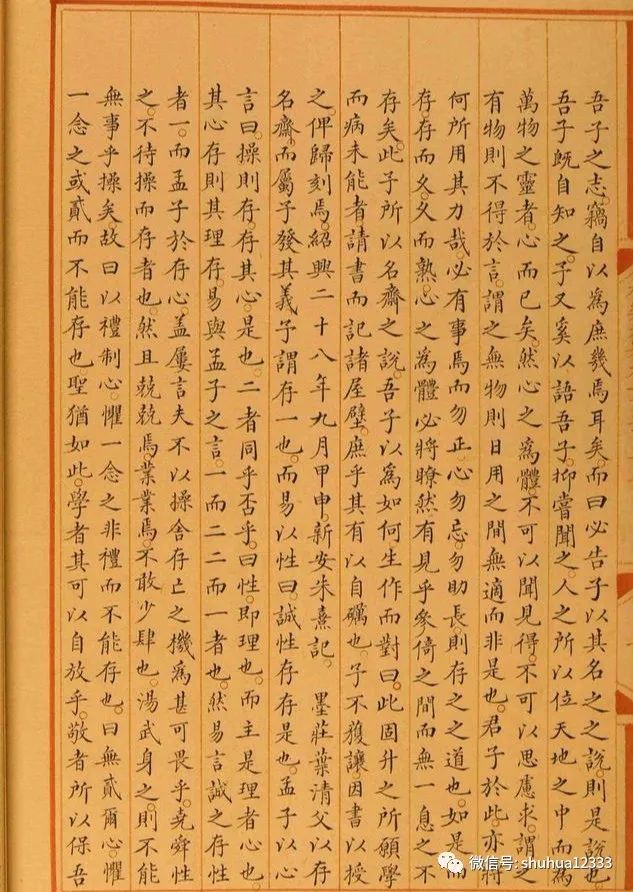

二是“工艺品”,意思是说,工匠打造出来的东西是一件有价值的艺术品,为后人观赏、品读提供价值,体现出雕琢者的创造力和艺术才华。并且这件工艺品具有复制性,即第一个人创造后,后人可以进行复制生产,有别于纯艺术品,因为一件高价值的艺术品是无法复制的,如王羲之《兰亭序》等。

兰亭序五种墨迹

三是“视觉感受”,也就是说这件作品在观赏者内心中的感受,他是一个随着人的不同而变化,每个人的感受或多或少都会不一样,工艺品在不同人的眼中都会有不一样的评价,因此,匠气的理解是随着个人的阅历、文化、学养的不同而有不同的感受。

四是“匠气”有别于“工匠精神”,工匠精神是工匠在打造一件工艺品时自身体现出来的精神品质,是一种值得人们称赞的性格特征,或者说是一种高尚的职业素养,与艺术无关,现代所谓“航天精神”、“两弹一星精神”等等都与此类似,“工匠精神”与“匠气”不能混为一谈。

下面将详细举例解读匠气。

匠气举例

对于匠气的理解我们来举几个例子。

1、鲁班锁中的匠气

鲁班出身于春秋战国时期的工匠家庭,善于土、木器具的发明创造,是中国古代工匠的杰出代表,想必大家在抖音上看到很多关于鲁班锁的短视频,笔者见到那些精密复杂的锁具后,感觉真是叹为观止、难以想象。鲁班所创造出来的工艺品给人类带来了无尽的财富,值得人们称赞。

但是鲁班的工艺品能不能说具有匠气呢?

如果说工匠精神,鲁班当之无愧,但是匠气似乎是一个贬义词,说一件作品具有匠气似乎并不光彩,而事实,我们可以说鲁班的工艺品具有匠气。

鲁班的杰作首先是经过精雕细琢和反复实验出来的,并且那些工艺品价值极高,体现出鲁班的创造力,并且可以复制,刚好符合匠气的含义。请试想一下,如果让你天天观赏鲁班锁,第一天你可能会赞叹不已,几天后你还会同样的感觉吗?会不会审美疲劳呢?而当你完全掌握了其中的机关奥妙后,还会有第一次看到的感受吗?显然不会,因此鲁班锁给人的感觉必匠气无疑。而艺术品刚好相反。后文再详说。

但是尽管如此,我们很少对鲁班锁评价为“匠气”,因为真的不太好听,而且“匠气”这个形容词不一般不用于鲁班锁这样的工艺品,而是在书画艺术评价中广泛运用。因此,我们评价鲁班及其工艺品,可以说是匠心独具或者具有工匠精神,这些都是可以的,切不可随便说成是“匠气”,会遭人笑话的。

因此匠气虽然实指人们对一件工艺品的视觉感受,但是,人们往往将“匠气”通过比喻的方式来虚指对书画、诗歌、乐曲等艺术作品的抽象评价。其中的“气”就是虚指,理解这一点至关重要。

2、书法中的匠气

书法中的匠气又指哪些作品呢?

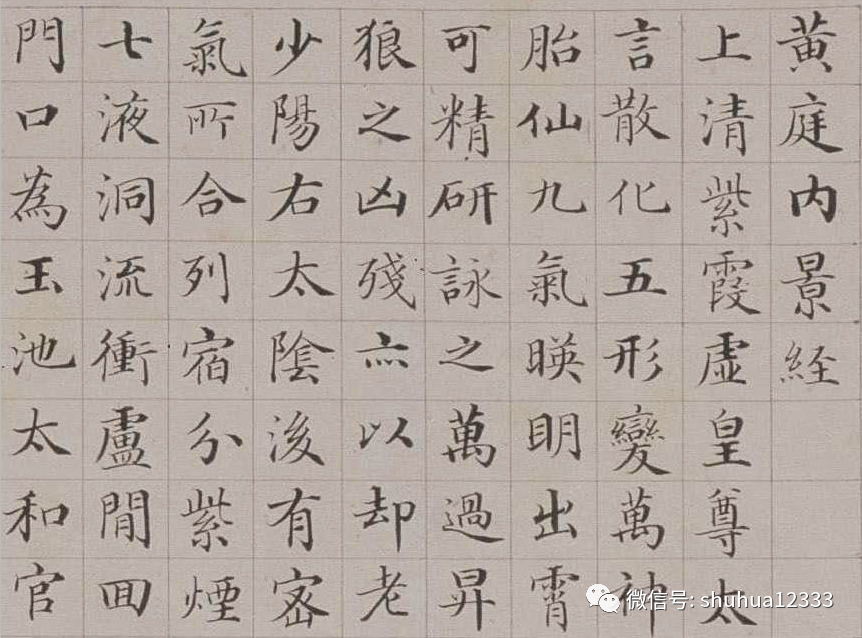

一般而言,对于那些节奏感不强、变化单调、重复性高的书法都可说含有匠气,只是程度不一样而已,极端一点,那些“馆阁体”、“宋体”、“印刷体”等皆属于匠气一类的书法。当然还有那些刻意做作的书法都属于匠气之类,楷书、行书、草书都存在。

为什么这样的书法具有匠气之感呢?

首先,这些高度“程式化”的字具有重复性,笔法单一、结构端正、高度对称、美观好看是他们的共同特征,书写者必须刻意书写,速度自然不快,主观意识强,一旦让书写者放松对字形的把握,便失去端正的美感,自己便会绝对不好看,符合匠气的定义,而且这类书法同样会让人产生审美疲劳,窥一字便知全貌,千篇一律,这怎么不能用匠气来评价呢?

因此这种类似“印刷体”的书法可以用“匠气”来评价欣赏(包括所有节奏感不强、变化单调、重复性高的书法),这一点,毫无疑问。

然而,书法中的匠气是贬义词,也就是贬低“馆阁体”、“宋体”、“印刷体”等书法字体,这样似乎不妥,因为这些字体好看实用,有一定的大众审美价值,是时代发展的重要产物,是历史的进步,怎么能贬低这些字体呢?况且书写者能写出这样端正的字体是非常不容易的,没有长时间的临摹是很难达到这样的水平,特别是当今的田楷,真的没有想象中的那么容易,写出一手好的田楷真的是要花上五年、甚至十年以上的功夫才能写好,很多那些所谓书法协会中的书法家都少有写出田楷一样的端正美观。那些“丑书”的代表是对田楷是鄙视还是嫉妒呢?

如果你站在这些“印刷体”的支持派,你可能没有搞懂匠气的真正含义。

匠气的立场

用匠气来评价艺术作品的好怀仅仅是从艺术性的立场来欣赏,并没有否定艺术品本身的其他价值,例如实用、美观价值,印刷体、馆阁体绝对有它本身的存在价值,因此“存在即使合理”,我们崇拜那些能写的一手端正漂亮的楷书的人更多的是欣赏其工匠精神,而不是其匠气,请不要混为一谈,我们对他们这种熟练的笔墨惊叹不以,就如同我们惊叹鲁班锁的精密复杂一样,大多数人只能望尘莫及,确实厉害。很多人写这种端正漂亮的楷书确实不如田楷之类的书法。

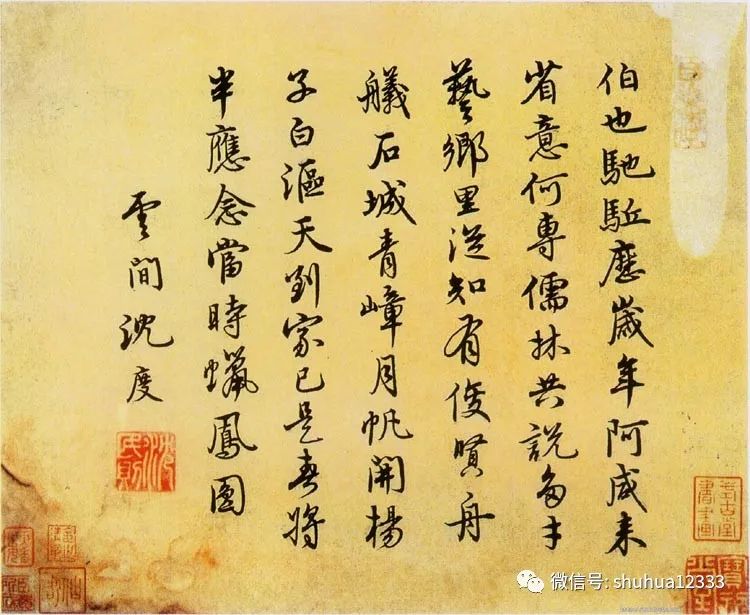

书法是一个很特殊的艺术,他不仅仅是一门艺术,也是一门实用的文化载体,这种实用性就是其存在的价值,而匠气的立场仅仅只是站在艺术的角度上。书法风格中有的偏于艺术性,有的偏于实用性,有的介于两者之间,所以很多人难以分辨,这就需要一定的传统书法审美经验,更需要一定的文化涵养,艺术性越高的书法作品,越会被文人士大夫们认可,实用性高的书法只会被文人士大夫扣上“匠气”的帽子。

历代文人墨客并不把艺术里的这种工匠精神当一回事,从不会想着把字写的端正,因为他们在乎“匠气”,傅山的“宁丑妩媚”、“宁拙勿巧”就是这个道理,摆脱匠气一直是他们孜孜以求的理想。

前面我们已经证明,节奏感不强、变化单调、重复性高、刻意书写的书法都可说含有匠气。

高雅

匠气的三大弊端

匠气为何不受文人墨客的欢迎?

回到文章开头讲的:

第一:刻意做作。这种书法一般提前都训练思考过,每写一笔都要思考下一笔的位置和形态,把过多的注意力放到了字上,而不是情感表达和自然书写上。而古代艺术中讲究的自然性、天人合一、浑然天成等理想境界就是在强调远离矫揉造作、刻意书写的弊端,借用《庄子》哲学中的“技”与“道”,我们把刻意造作归为技法层面上的表达,而不是道法层面的表达,两者区别很大,“技”多则匠气,“道”多则高雅。

第二:复制性强。因为笔法与结构单一,导致规律性极强,很容易被他人复制,因此会“印刷体”的人很多,而且风格竟然基本一致,很难分辨出是谁写的,当今田楷就是一种很容易复制的书体,很多人都能写出与田英章本人极像的“田楷”,甚至将田英章和他的弟子的书法放在一起,真的难以分辨为谁所写。真正的艺术品之所以不能复制,是因为人的书写状态不能复制,即情感表达不能复制,而工艺品大多以实用为目的,对于情感问题关注很少,故而可以复制。由于馆阁体特点简单,规律性极强,临摹学习起来较之《兰亭序》、《祭侄文稿》等名作要容易很多很多很多······复制性较强。

第三:审美疲劳。具有匠气的书法经不起推敲和把玩,往往看几眼就没有什么兴趣往下看了,但是高雅的书法则百看不厌,每次把玩都会有新的感受和收获,如天下第一行书《兰亭序》,这是艺术最迷人的地方,每次观赏都会有新的发现和感悟,因为兰亭序变化很多,这种“天人合一”近乎完美的杰作有很多亮点,至于有什么亮点,这又是另外一个大问题,我们这里不做讨论。

匠气具有以上三大缺点,使得文人墨客恨之鄙之,将匠气列为俗类。

结语

说了这么多,如果您认真看了以上言论,想必定会对匠气有新的感悟,总的说来,匠气是一个虚词,一般不评价实体工艺品,我们很少说建筑物、工艺制造器具等具有匠气,而是用别具匠心或者工匠精神等词语来评价,匠气一般用于艺术品上,说某某的书画作品充满匠气,是一个贬义词,对于书法而言,从古至今,文人都是摒弃匠气,崇尚高雅,因为匠气的弊端背离艺术最求的最高境界,他们追求一种不可复制、难以言传、妙趣无穷的理想境界。

(转摘 书画相约 )