这就是楷书精神!(2)

日期:2019/11/12 点击:4545 次

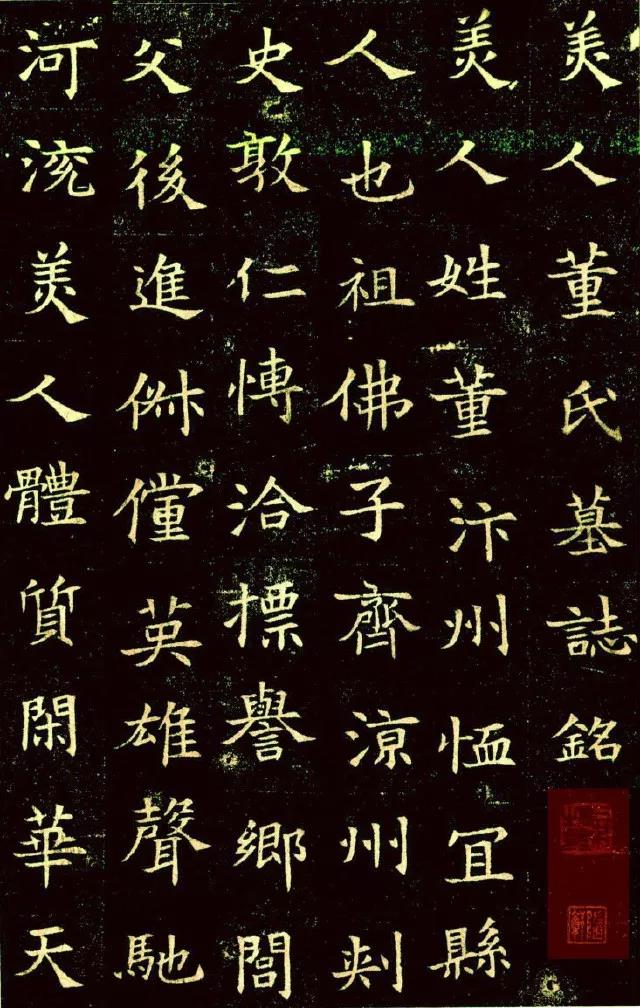

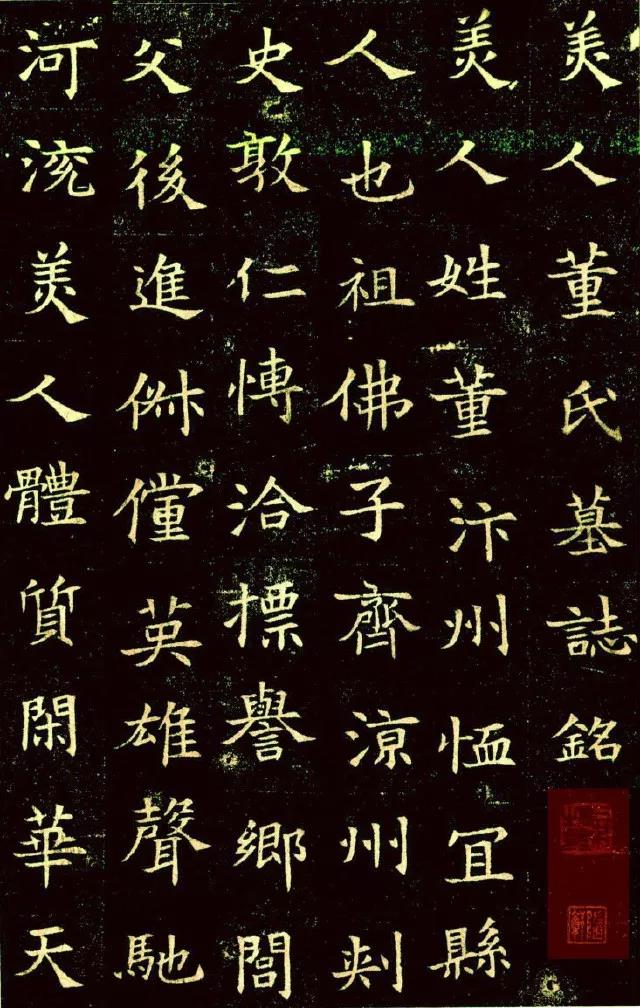

《董美人墓志》清嘉庆年间出土,原石1853年毁于兵燹。董美人为隋文帝四子蜀王杨秀的爱妃,病逝时年方19岁。杨秀对其感情颇深,故撰文哀悼,刻为墓志随葬。细观此志,笔意精到细腻,点画清劲挺秀,堪称隋志小楷之冠。从字体面貌看,楷法纯一,隶意脱尽,已与晋人小楷、北朝墓志迥别。由于隋朝国祚短暂,楷书规范化不可能在30余年间完成,这一任务便历史地落到了唐代。

《董美人墓志》(隋)拓本。日本三井文库藏

楷书到了唐代,法度已臻完善,体势亦趋完备,很快达到鼎盛期。唐代楷书可分三个时期,初唐有欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷“四大家”,基本沿袭“二王”书风,崇尚清瘦;中唐以颜真卿为代表,创新求变,以肥劲为美;晚唐以柳公权为代表,融颜、欧之长,自创新意,以骨力见胜。唐人尚法,最好的例证就是欧阳询。

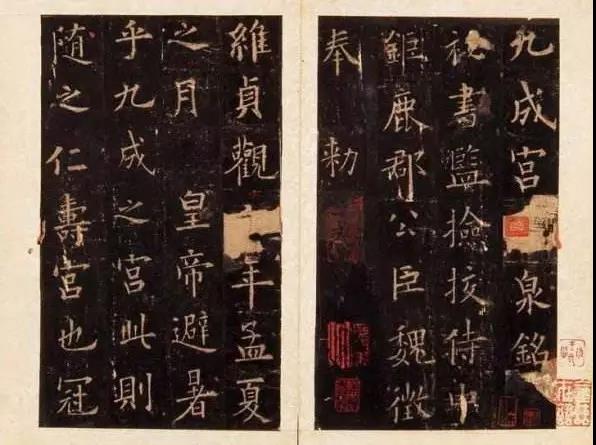

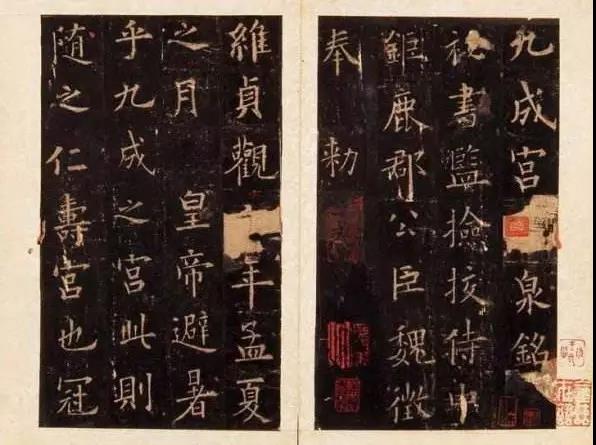

欧体楷书,楷法极则

欧阳询是建立楷书典范最早的书家之一,他博采众家之长,以破胆夺气的勇气,创出唐楷新书体——“欧体”。其“戈戟森然”之笔势,主要受北派书风影响,同时兼容南派“秀骨清相”之气象,传世作品有《九成宫醴泉铭》《化度寺碑》《皇甫诞碑》等。欧体规矩法度森严,被视为“楷法极则”,后世科举考试常以之作为标准书体,遂致千手雷同、千人一面,至明、清成了广受诟病的“台阁体”“馆阁体".

欧阳询《九成宫醴泉铭》拓本。原石现存陕西。

欧阳询《九成宫醴泉铭》拓本。原石现存陕西。

欧阳询在长期的书法实践中还形成了一套完整的楷书创作理论,撰有《传授诀》《用笔论》《八诀》《三十六法》等,具体总结了用笔、结体、章法等书法形式技巧和美学要求,为“唐人尚法”奠定了理论基础。

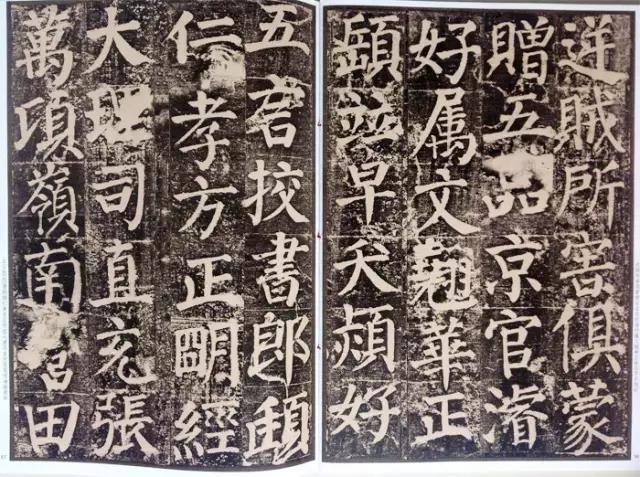

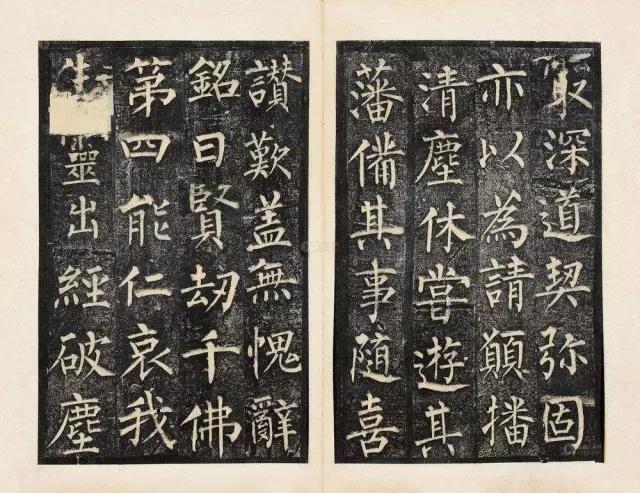

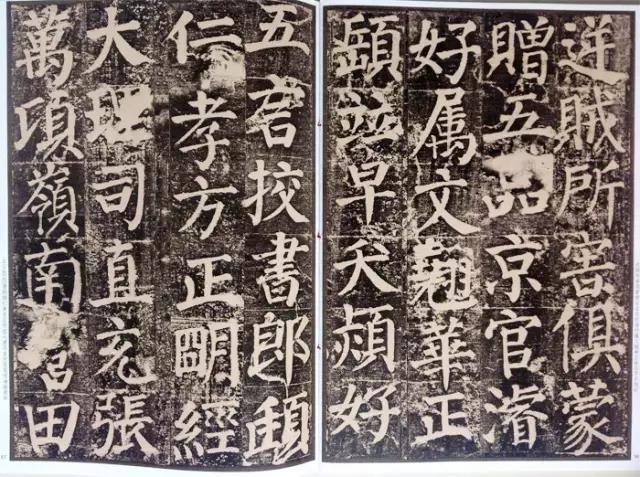

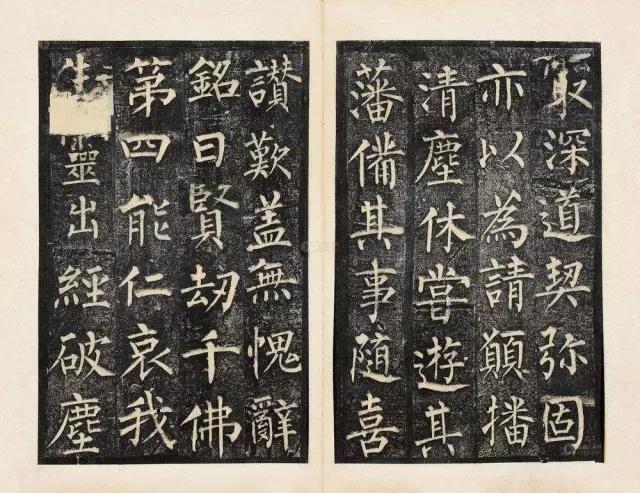

中唐的颜真卿和晚唐的柳公权并称为“颜筋柳骨”。颜真卿汲取初唐四家特点,兼收篆隶和北魏笔意,自成一格,开创了雄强丰腴、宽博大度的“颜体”,传世作品有《多宝塔碑》《麻姑仙坛记》《颜勤礼碑》等。柳公权学颜又出颜,变颜体的肥壮为瘦劲,创立了法度更为严谨的“柳体”,传世作品有《玄秘塔碑》《神策军碑》等。

唐颜真卿《颜勤礼碑》拓本。原石现存西安碑林

颜、柳的书法成为千古楷则,还与两人的精神境界不无关系。中国古人认为“字如其人”,宋朱长文《续书断》称颜真卿的书法“如忠臣义士,正色立朝,临大节而不可夺也”,指出其书品和人品的一致性。颜真卿一生秉性正直,从不阿附权贵、屈意媚上,以义烈名于时。唐德宗建中三年(782年),淮西节度使李希烈叛乱,颜真卿以社稷为重,亲赴敌营,晓以大义,凛然拒贼,终被缢杀。颜真卿的忠烈事迹,更加提高了他的书法地位。

柳公权亦是“字如其人”的典范。据《旧唐书》记载,唐穆宗怠于朝政。一次,他向柳公权询问怎样用笔才能写好字,柳公权答道:“用笔在心,心正则笔正。”穆宗为之改容,知道这是柳公权用书法之道来规谏自己。这就是广为后世传颂的“笔谏”佳话。

唐柳公权《玄秘塔碑》拓本。原石现存西安碑林。

唐柳公权《玄秘塔碑》拓本。原石现存西安碑林。

有唐近300年间,涌现出众多的楷书名家,树立了楷书的范式和法度。到中唐开成年间(836年—840年),楷书的笔画和结构规范已经定型。唐楷为现代规范汉字奠定了基础,也为标准印刷字体提供了范本。现在常用的老宋体即是在欧、颜、柳三体基础上演变而来,并派生出书宋、报宋、标宋、宋体等诸多变体。

唐代楷书整体水平如此之高,不得不归功于当时的科举制度。唐代实行“以书取仕”制度,选拔官员的标准为“身、言、书、判”,其中“书”的要求为“楷法遒美”。这就使得参加科考的士人必须苦练楷书,同时唐翰林院有侍书学士、国子监有书学博士,楷书在全社会得到空前的普及和提高。正如南宋洪迈《容斋随笔》所言:“既以书为艺,故唐人无不工楷法。”

“盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古。”东汉许慎《说文解字·叙》中的这句话,不仅阐明了文字传承文化的功绩,也道出了文字超越时空的作用。

都融入了方块字的点、横、竖、撇、捺!

(转摘 楷书学堂 良楷树 )

欧阳询《九成宫醴泉铭》拓本。原石现存陕西。

欧阳询《九成宫醴泉铭》拓本。原石现存陕西。

唐柳公权《玄秘塔碑》拓本。原石现存西安碑林。

唐柳公权《玄秘塔碑》拓本。原石现存西安碑林。