今天的这段书论很特别,讲的是笔法。个人认为非常有用,起码在我学习书法的过程中,也是因为接触到这种文章,才体会到“描字抄帖”与写字的差别。学书端正,则窘于法度;侧笔取妍,往往工左而病右。古人作《兰亭序》、《孔子庙堂碑》,皆作一淡墨本,盖见古人用笔,回腕余势。若深墨本,但得笔中意耳。今人但见深墨本收书锋芒,故以旧笔临仿,不知前辈书初亦有锋锷,此不传之妙也。心能转腕,手能转笔,书字便如人意。古人工书无他异,但能用笔耳。草书妙处,须学者自得,然学久乃当知之。墨池笔冢,非传者妄也。其实宋朝文字不算难读,只不过有些口语习惯是独属于宋代的,即便有古文经验,读宋人文章读的少的话,有部分语句也会很难一时间领会其中意思,这个没关系,多读便是。这话说的虽是不假,但绝对有标准。千万别觉得古人一句话,就是用于所有人。宋朝是尚意书风的时代,在它那个时代,写字太过标准的不算有才气。经常举得例子就是薛绍彭、蔡襄。薛绍彭与米芾齐名,但只有米芾留名后世,蔡襄虽为宋四家之“蔡”,但后人诟病其书法端正,不如蔡京。这就说明这句话是有时代背景的,好比当下流行的章法形式,如果你不用这种章法形式,那就说明章法太死板。这个没什么可说的,当下章法的灵活度确实比古人高不少。当然,对大多数人来说,学书还是要严守法度,端端正正。孙过庭说初学平正,再学险绝,复归平正。自己属于哪个位置,一定心里有点数。千万别横竖都没写好,就愣头愣脑学古人“写意”,那不是一个概念。这话就很难理解了,尤其对大部分书学爱好者。说侧锋取妍,一般人都听说过,但是估计很多人对“妍”这个字没概念。其实我也没有,只是大概知道这是一种什么感觉,这个没法解释,王羲之临多了,自然能体会到,说不清楚。但是可以简单说一些。”

.jpg)

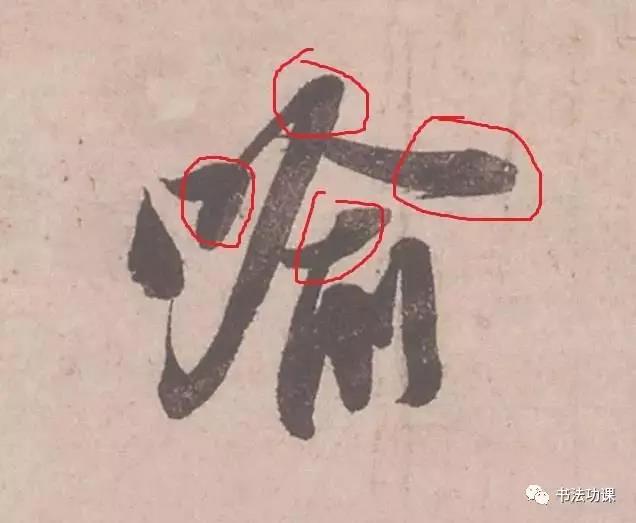

这个字就是不断的中侧锋变换,中转侧,侧转中。所谓侧锋,就是笔锋倾斜一点行走,类似下图。

.jpg)

初学者容易写出侧锋,是因为拿笔拿的歪。这就是侧锋,典型特点是笔画的两边,一面匀滑,一面锯齿多。其实中锋侧锋的概念,对初学者来说,一年半载领会不到也正常,时间长了就懂了。有人可能会说,是不是笔画的右边容易出锯齿?不对,这中理解是片面的。工左病右,这个左右在古代可以不是左边右边的意思,可以是一半对一半的意思。写竖向的笔画,侧锋锯齿肯定在右边,那横向的笔画呢?自然在下边。如果是草书的圆转呢?左右都有可能。其实所谓工左病右,说的就是用笔容易力道不匀。出现锯齿或虚笔,就是力道不匀的表现,古人是几乎不会犯这种错误的,当然一些性情激越的书法家可能偶尔有。但是在常规学习中,笔锋就要中锋侧锋变换,并用,目的就是让用笔力道均匀,不出现虚的情况。说来说去,还是笔法问题,中侧并用,隶书笔法对不对?昨天说过。对应隶书方笔,侧锋取妍的,自然是中锋篆籀笔法。

所以“妍”这个字不重要,理解这种感觉就行。得王羲之真传的几位如米芾赵孟頻董其昌等,他们的字中都带“妍”气。这个讲不清,但是例子一说,你们应该能领会。这话的重点是什么呢?其实就是用笔问题。很多人容易出弊病,就是中侧锋的变换控制不好,说白了就是临帖太浅,基本功不扎实就想飘。当下很多人没学二年就写行书草书的大有人在,不懂笔法不说,连一横一竖都写不好。所以楷书隶书篆书等正书作为基础,一定要写好,写牢固,再去琢磨什么行草。笔法是一脉相承的,学笔法应该是由易到难,这样才全面。

世人让你先学楷书隶书篆书入门,一定是有道理的,不要觉得自己能成特例。反正我是吃过亏的,能从歪路走回来也是运气好,不是很多人都有这种运气,信不信你们自己试试就好。

古人作《兰亭序》、《孔子庙堂碑》,皆作一淡墨本,盖见古人用笔,回腕余势。若深墨本,但得笔中意耳。今人但见深墨本收书锋芒,故以旧笔临仿,不知前辈书初亦有锋锷,此不传之妙也。古人“作”,这个“作”也不知道是写这两本帖还是临这两本贴,这个闹不清。古人写字,都写成了"淡墨本”,所以可以看得见古人用笔,有“回腕余势"。故而看浓墨书写作品,就能看得见其中笔意了。淡墨本就是用淡墨写的作品嘛。 其实以前经常跟别人说,看字帖买字帖下载字帖,一定要高清原色,所谓“原色",就是指最本初没被加工过的墨色。当今很多字帖为了突出字,为了让字好看,故意把淡墨调深颜色,这看似是好意,其实祸害了很多人。举个简单例子,自己用淡墨在A4纸上写个字,你会发现笔画重叠的地方墨色会深一些。

.jpg)

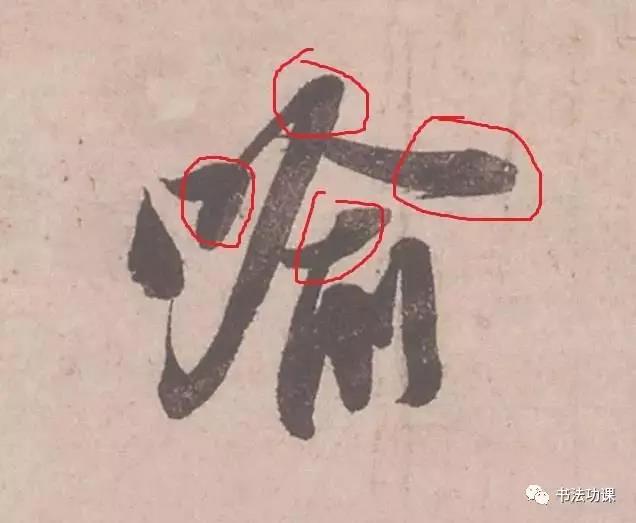

转折顿挫或者笔画交叉的地方,墨色都深一些。其实我这不是墨,是涮笔用的水,如果换成研磨的松烟,会更清楚清楚。

因为古代的墨就是烟灰做的,细颗粒,走过两次的地方,肯定比走过一次的地方留的多。这些墨色重的地方,你一眼就能看出来是有转折顿挫等动作的。但是如果墨色加深,你肯定看不出来。

像这样的,就是墨色被电脑调深了。所以没事去博物馆看看真迹,要比看字帖强百倍。 看这两个地方,虽然不太清楚,但是肯明显墨色有二次叠加的痕迹。

.jpg)

这些叠加意味着什么呢?就是一笔在写完的时候,不是直接抬起来,而是在这个笔画中顺势弹起笔锋,在笔画中行走,去接下一笔。

这就是“笔在画中”“回腕余势”回腕,就是回锋,因为横竖撇捺,肯定要动腕子,写的过程是出腕,最后腕子都回到原位,最后一笔要收笔,就是回腕的动作。收笔不是顿死在这就完事,而是顺势提起接下一笔,所以叫“余势”。这就说明了,笔是运的,我讲“提、按、提、按、提、按"对应的。墨深,你就看不到这些动作,可能就描个形起另一笔了。但是淡墨本字帖,这些用笔的轨迹可察,而且非常清晰,这对学习笔法来说,大有裨益。其实说句实在话,如果你懂看字帖,懂分析,比看我文章更能了解什么是笔法。这个就更多了。

收笔是为了转向下一笔的起笔。收笔不重要,收笔的动作很重要,他出锋的方向、用锋,都是针对下一个笔画的起笔的。

这样的字,才是连贯的。这就是"笔中意”,所谓的“笔断意连”,说的就是这个意思。因为笔画中的动作断,只不过表面上的墨迹断了而已。今人但见深墨本收书锋芒,故以旧笔临仿,不知前辈书初亦有锋锷,此不传之妙也。这就是说浓墨会让人死临,甚至为了求像不惜用秃笔。这样往往会忽视古人写字,其实也是用“锋”的提按来进行书写的。这是不传之妙。说是“不传之妙",这个还真不是乱讲。古人无真迹可看,或者只有很少的真迹可看,故而很少人能看出用笔轨迹。

(转摘 书画相约 )

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)